藤原氏の権力闘争に利用された花山天皇

紫式部と藤原道長をめぐる人々⑪

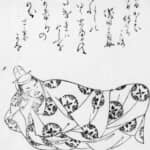

■花山法皇がたどった足跡である西国三十三所巡礼

花山天皇は冷泉(れいぜい)天皇の第一皇子として968(安和元)年に生まれた。母は藤原伊尹(これただ)の長女である懐子(かいし)。

誕生の翌年に立太子したが、まもなく祖父の伊尹が死去する。当時、花山天皇(当時は師貞親王)は4歳で、後ろ盾のないまま成長することとなる。

984(永観2)年に円融(えんゆう)天皇の譲位を受けて、17歳で即位した。権力の掌握を図る右大臣・藤原兼家にとって、花山天皇は兼家の孫である懐仁親王(やすひとしんのう/のちの一条天皇)を即位させるまでの、あくまでつなぎ役とみなされていた。

円融天皇の代から引き続き関白に就いたのは、花山天皇と外戚関係にはない藤原頼忠(よりただ)だったため、花山天皇のもとで実権を握ったのは、外戚にあたる藤原義懐(よしちか)と惟成(これしげ)となった。

新体制のもと、花山天皇は自ら政治に新しい風を入れようと、貴族社会の統制に取り掛かる。902(延喜2)年以来となる荘園整理令や、物価の安定政策である禁破銭令など、花山新制と呼ばれるような革新的な政策を次々に打ち出した。

単なるつなぎ役と見ていた花山天皇の積極的な姿勢を快く思わない右大臣・兼家や、本来握るべき権力をほとんど奪われていた関白・頼忠は、花山天皇に対する反発を強め、やがて政治が停滞するようになった。

そんな折、寵愛していた藤原忯子(よしこ/しし)が懐妊。しかし、忯子が子を身ごもったまま早逝すると、花山天皇は悲しみのあまりに急速に政治への関心を失い、やがて出家を口にするようになった。

これを聞きつけた兼家は一計を案じ、息子の道兼を使って花山天皇を密かに連れ出し、剃髪させてしまった。剃髪した直後に、ともに出家することを誓った道兼が姿をくらましたことから、花山天皇は裏切りを知ることになるわけだが、すでに後の祭りだった。これは寛和の変と呼ばれている。

在位わずか2年足らずで退位・出家した花山天皇は、書寫山圓教寺(兵庫県姫路市)で修行を積んだ後、比叡山延暦寺で授戒。世の安寧を祈願して諸国の古社寺を巡礼したといわれる。巡るうちに法力を得たとする逸話もある。

花山法皇の巡ったとされる観音霊場は、「西国三十三所巡礼」として現在に受け継がれている。

一方で、寵愛していた忯子の妹である四の君のもとへ足繁く通うようになった。内大臣・藤原伊周(これちか)は、自身の愛人である三の君との関係と勘違いして花山法皇を襲撃するという事件も起こっている。996(長徳2)年のことである。

これを受けて、時の権力者・藤原道長は、襲撃に携わった伊周・隆家(たかいえ)兄弟を左遷。道長にとって彼らが政敵だったためで、この事件は長徳の変と呼ばれた。なお、伊周・隆家は、花山天皇を退位させた藤原兼家の長男・道隆(みちたか)の息子で、兼家の孫であると同時に、道長の甥にあたる。

花山法皇は1008(寛弘5)年に崩御。和歌の才能にあふれ、『拾遺和歌集』や『拾遺抄』の撰者とされている。

- 1

- 2